阿弥陀如来の第四願の「無有好醜の願」とは、「設我得仏 国中人天 形色不同 有好醜者 不取正覚」。これを柳は「若し私が仏になる時、私の国の人達の形や色が同じでなく、好(みよ)き者と醜き者とがあるなら、私は仏にならぬ」と訳し、「仏国においては美と醜との二がない」と解釈しました。つまり、第四願は「私が浄土に美と醜の対立がもしあったなら、私は仏にはならない」という法蔵菩薩の願だというのです。法蔵菩薩はこの願を含めた四十八願を成就して阿弥陀如来になったのだから、真実の世界である弥陀の浄土には実際に美醜の相対がないということになり、言葉を換えれば浄土には究極の美以外何もないということもいえると柳は考えました。

醜でもなく、美でもないものです。

美と醜とがまだ分かれない前のものです。

美と醜とが互に即してしまうものです。

反面に醜のない、美それ自らのものです。

(柳宗悦『新編 美の法門』「無有好醜の願」)

もし、「美の浄土」といい得るものがあるなら、それは醜いとか美しいとか、二元の言葉を越えた境地であります。

(柳宗悦『新編 美の法門』「無有好醜の願」)

柳は、阿弥陀如来のもとでは、「無有好醜の願」はすでに果たされており、美醜は、人間の分別によって生じる迷いであると考えました。そして、真に美しいもの、無上に美しいものとは美醜二元を超えたものである。しかし、人間は煩悩にとらわれていて、分別することから逃れるのはなかなか困難であり、二元の間で迷い、苦しむことになる。この苦しみから脱けだすには、分別の世界を超えないといけない。人々を救うのが仏であるように、美の世界にも、他力が用意されているといいます。

正も誤りも、美も醜も分別によりもたらされたもので、認識が変われば変化するものである。しかし、二元化する前の未分化の本然の性の世界は、一如であるから相対する世界が消えてしまう。それにより人間は、二元の葛藤から解放され真の自由を得ることができる。それはあるがままの本然の性に回帰することであり、「自然法爾」であると柳はいっています。

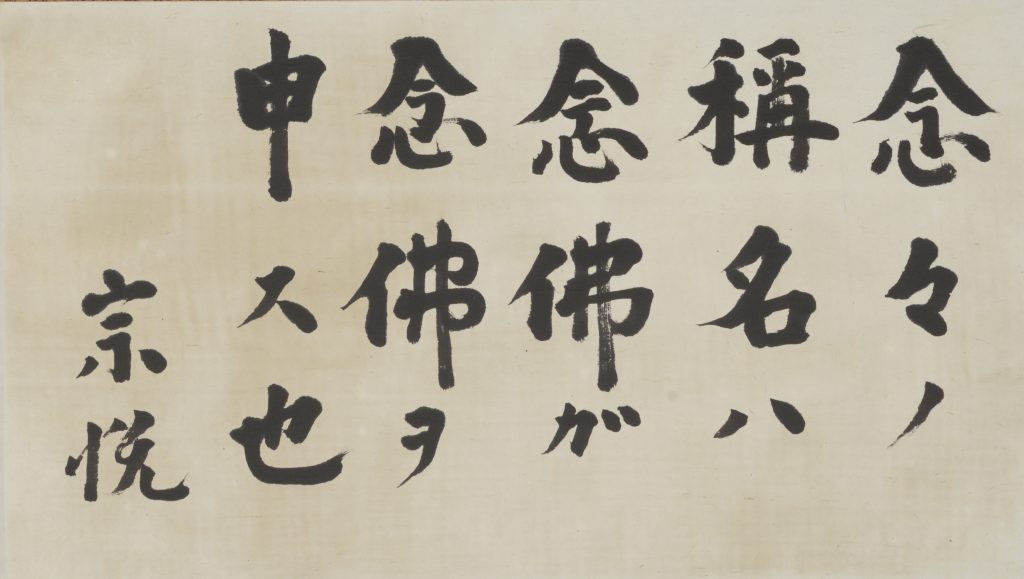

また、無力な存在として自己を認知し、南無阿弥陀仏を称えることによってひたすら仏の慈悲にすがることこそが救済の道である。そこが、民藝の拠るべき境地であるとも述べています。