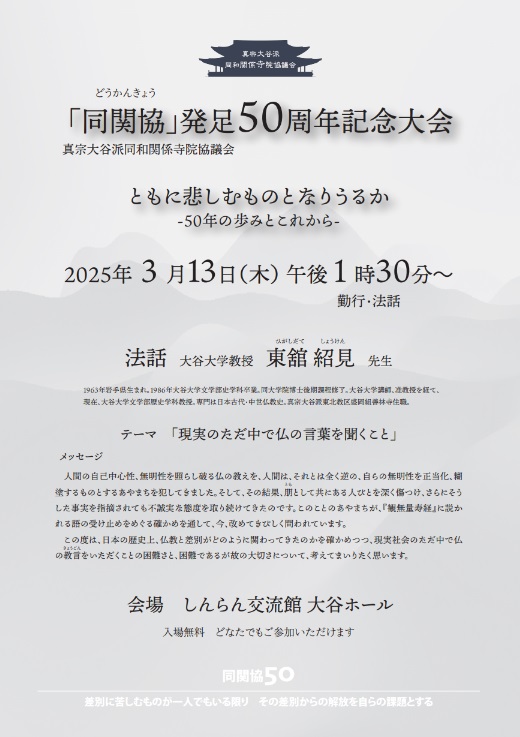

ともに悲しむものとなりうるか

ー50年の歩みとこれからー

◆◇◆ 日 時 ◆◇◆

2025年3月13日(木)

午後1時30分~ 勤行・法話

◆◇◆ 法 話 ◆◇◆

東舘 紹見 先生

(大谷大学教授)

<<< テーマ >>>

「現実のただ中で仏の言葉を聞くこと」

<<< 講師メッセージ >>>

人間の自己中心性、無明性を照らし破る仏の教えを、人間は、それとは全く逆の、自らの無明性を正当化、糊塗するものとするあやまちを犯してきました。そして、その結果、朋として共にある人びとを深く傷つけ、さらにそうした事実を指摘されても不誠実な態度を取り続けてきたのです。このことのあやまちが、『観無量寿経』に説かれる語の受け止めをめぐる確かめを通して、今、改めてきびしく問われています。

この度は、日本の歴史上、仏教と差別がどのように関わってきたのかを確かめつつ、現実社会のただ中で仏の教言をいただくことの困難さと、困難であるが故の大切さについて、考えてまいりたく思います。

◆◇◆ 会 場 ◆◇◆

しんらん交流館2階

大谷ホール

◆◇◆ 大会趣旨 ◆◇◆

真宗大谷派同和関係寺院協議会(以下「同関協」)は、発足50年を迎えました。

被差別部落に所在するお寺と、被差別部落のご門徒が所属するお寺の住職らが、差別からの解放を願いに、被差別的立場を共有するところから歩みがはじまりました。

歩みのなかで、協議会規程の前文に「私たちは、教団内外における部落差別の克服を願いとし、差別に苦しむものが一人でもいる限り、その差別からの解放を自らの課題とする」ことを表明しました。同時に、願いに賛同する大谷派寺院の僧侶は誰でも参加できるようにしたことで、「同関協」は被差別の立場を超えて、自らの加害性、つまり差別者の自覚的視点を共有する集いへと変化してきています。

「同関協」は発足当初の1976年に、「旃陀羅と差別体質について」という要望書を宗派に提出しました。しかしながらその時点では、今日の宗門的課題となる問題にまで提起しきれませんでした。むしろその間も、無自覚に『観経』の読誦を続けてきたのです。

その反省から、宗祖の御誕生と立教開宗の讃仰事業を「あなた 人間 忘れていませんか?」というテーマのもとで取り組みました。そこで『仏説観無量寿経』の「是旃陀羅」の語を読誦できないという苦渋とともに、「是旃陀羅」問題に対する「同関協」の基本姿勢を「ともに悩むものとなりうるか」と、そこに人間を回復していく歩みを果たしていくことを表明しました。

それらの展開の中で、被差別の背景を持つ協議会に集う私たち自身が、差別的体質構造を温存し、助長するものを抱え込んでいることの気づきがあります。その自己矛盾から自らの存在事由が問い返され、今後の歩みを果たしていく上で、真宗大谷派に「同関協」が存在する必然性を確かめる場として、このたびの記念大会の開催に至りました。

今大会は「ともに悲しむものとなりうるのか」をテーマに、差別という悲しみの歴史に僧侶がいかに関わってきたのかを探ることを主眼に、仏教と差別の歴史について大谷大学教授の東舘紹見先生から「現実のただ中で仏の言葉を聞くこと」と題した記念の法話をいただきます。

本大会は「同関協」の会員だけでなく、広く一般に公開します。「同関協」をご存知の方も、ご存知でない方もどなたでもご参加いただけます。

※席数に限りがございますので予めご了承ください。

真宗大谷派同和関係寺院協議会(同関協)とは

教団内で起きた差別事件を受けて、真の人間解放を願い、被差別部落内寺院住職と、ご門徒の中に被差別部落のご門徒が含まれる寺院住職を中心に組織されています。1974年10月に発足し、「私たちは、教団内外における部落差別の克服を願いとし、差別に苦しむものが一人でもいる限り、その差別からの解放を自らの課題とする」と掲げ、今日まで、被差別部落での現地研修会などを通して、現実に即した課題を明らかにする取り組みを進めています。