地域真宗史フィールドワーク報告 東本願寺周辺の地域性

(松金 直美 教学研究所助手)

はじめに

真宗本廟(東本願寺)は、JR京都駅に近く、幹線道路である烏丸通りに隣接し、市内中心部へつながる京都市の玄関口に位置する。ただし創建当初は都市京都の周縁部にあたり、いまだ開発の進んでいない地域であった。

現在、京都駅及びその周辺において、防災性の向上と、よりよい土地活用の促進や転換を図る目的で、再開発が進められている。東本願寺の周辺地域が変容していこうとする今、この地域の歴史について改めて考えてみたい。

東本願寺の歴史は、一六〇二(慶長七)年、江戸幕府初代将軍となる徳川家康から烏丸六条の寺地を寄進されたことに始まる。同年、その北側に公認の遊廓が二条柳町から移転し、六条三筋町と呼ばれた。家康は、いまだ開発の進んでいなかった五条以南地域の都市化を、東本願寺と六条三筋町に先導させようとしたものとみられる。

さらに一六四一(寛永十八)年、三代将軍・徳川家光から、現在、渉成園(枳殻邸)のある土地も寄進された。当時、そこには被差別部落とされた北小路村があり、翌一六四二(寛永十九)年、同村は五条河原への移転を余儀なくされた。

このような経緯で創立された東本願寺とその周辺地域の歴史をたどるべく、二〇二一年一月二十五日、名和達宣所員・都真雄助手・藤原智助手ならびに筆者は、フィールドワークを実施した。なお、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令中であったが、感染予防対策を十分に講じた上で行った。

一、東本願寺境内における防災

東本願寺は近世後期に四度の焼失に見舞われるものの、その度に全国の僧侶・門徒の尽力で再建されてきた。都市京都の広域が被災した大火や兵火に遭う都度、防災意識は高まっていった。

現在ある東本願寺の建物は、明治期に再建されたものである。境内には、おもに明治期の再建で防災のために整備されたさまざまな防火設備があり、まずはそれらを確認した。

境内は北側の諸殿エリアと南側の両堂エリアに分けられる。諸殿エリアに黒書院と宮御殿があり、その南にある築山は、裏側が石垣となっている。黒書院南側の石垣【写真1】は花崗岩の巨石を用いており、近世初期のものとみられ、境内で最古の遺物として貴重である。宮御殿南側の石垣は明治期再建で整備された。いずれも両エリアの境界部分に設置されており、諸殿で火災が発生しても両堂へ類焼しないよう、防火壁の役割を担っている。さらに境内西側端には石垣、阿弥陀堂南側には銀杏樹の列、そして、石垣のある西側以外の境内三方の外周には水濠がめぐらされている。これらは防火のため、明治期再建で設けられた。

【写真1】黒書院南側石垣

また本願寺水道という、明治期に敷設された東本願寺独自の防火用水がある。これは琵琶湖疎水の船溜がある蹴上(京都市左京区)に設置された水源地から得た水を、埋設配管したフランス製の鋳鉄管で東本願寺まで通している。そして高低差を利用した自然水圧で、御影堂等の周辺に水のカーテンを張る機能もある。さらに境内や渉成園の池、外周の水濠、緑地帯の蓮型噴水にも通水されている。ただし老朽化が進んだことで、一九七九(昭和五十四)年に消火設備としての役割を終えた。

これらは、いずれも防災のためでありつつ、庭の築山や池でもあるなど、景観にも配慮して整備されたものである。

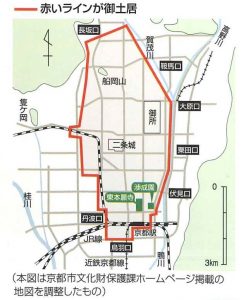

二、都市開発と被差別部落の移転

次に、緑地帯を渡って、渉成園へ向かった。一六四一年にこの土地が追加で寄進されたことで、前述したように被差別部落が移転し、御土居と高瀬川が東に付け替えられることとなった。これによって東本願寺寺内が東側に拡大することとなった。御土居とは、一五九一(天正十九)年に豊臣秀吉が防御のため、京都を取り囲むように築造した盛り土と堀である【写真2】。つまり都市京都の境界線を示すとも言える。渉成園にある築山は、古い御土居を用いたものと言われており【写真3】、豊臣時代の遺構がこのような形で残されていることを感慨深く眺めた。

【写真2】御土居(『名勝渉成園―枳殻邸―』より転載)

【写真3】渉成園御土居の跡(『名勝渉成園―枳殻邸―』より転載)

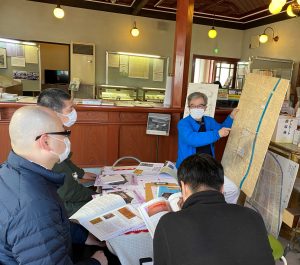

その後、崇仁地区にある柳原銀行記念資料館(京都市下京区)を訪れ、同館事務局長の山内政夫氏から、この地に被差別部落が置かれた歴史についてご教示いただいた【写真4】。

【写真4】山内政夫氏からのレクチャー(柳原銀行記念資料館にて)

柳原銀行は、一八九九(明治三十二)年に地元の有志によって設立され、地元産業の振興や教育の向上に多大な貢献をした。しかし一九二七(昭和二)年に倒産し、やがて銀行の建物であったことも忘れ去られてしまっていたという。建物取り壊しの危機にあったところ、調査によって高度な設計技術の洋風木造建築であることが判明し、地元の熱意と京都市の取り組みによって、移築・復元・保存事業が進められた。そして一九九七(平成九)年十一月二十八日に開館したのが同館である。ここでは、これまでに部落問題や崇仁地区の歴史に関する展示が重ねられてきた。

崇仁地区には近世に、六条村と呼ばれた被差別部落があった。七条以南の地であるにもかかわらず「六条村」と称したのは、もともと、六条河原にあったためである。

一七一一(宝永八)年四月、六条河原の六条村は、七条通以南(崇仁地区)へ移転することとなった。その背景には、天台宗門跡・妙法院(京都市東山区)の寺領であった六条河原・七条河原で進められた新地開発があった。開発の目的は、⓵家屋からの税収のため、⓶同所が高瀬川沿いで大坂・伏見への水運の便がよく、諸商人や日雇い労働者にとっても助けとなるため、であった。まず七条河原の開発が進められて、七条新地が開かれた。この新地ではその後、遊女商売が行われるようになっていく。その北側、六条河原にあったのが被差別部落の六条村であった。この六条村に移転を求めたのは、寺領の北側が「穢敷」地域であるため、七条新地は繁昌しない(『妙法院日次記』元文三年〈一七三八〉十一月八日条〈『妙法院日次記』第九、史料纂集94、続群書類従完成会、一九九二年、一〇七頁〉)という、いわれなき卑賤視を理由としたものであった。六条村の人々は後述するように、掃除・行刑・警察などの公役を担い、皮革業を生業としていた。これらの職業は当時、いわゆる「ケガレ」を伴うとして忌避されていた。新地開発を進めたい領主が六条村へ移転を迫る際、「ケガレ」を理由としたことに、差別意識が社会に浸透していた根深さを感じる。そして六条村の移転後、六条河原のその土地も、新地として開発されていったのである。

移転先の決定までには紆余曲折した。当初、六条村は、七条以南である現在の崇仁地区の地を希望した。ところが領主は、それよりも南下した一之橋(東山区)への移転を命じた。六条村は、その地が遠方で、二条城掃除役などの公用に差し支えるとして拒否した。最終的に六条村は、引越料として銀一〇五〇枚の支給、皮張場・皮漬洗場所の確保、移転地の三尺かさ上げなど、様々な条件の獲得に成功した上に、希望した地に移ることとなった。

社会的な差別構造の中に置かれていた六条村の人々にとって、移転先として主張できた地域は限られていたであろう。実際に移転した土地は、北に御土居、東西に二筋の高瀬川と、三方を囲まれた閉ざされた地域であった。ただし制約のある中で、公役を継続的に務める上でも支障なく、皮革業にも適した川端のこの土地を、六条村の人々は自ら選んだのであった。近世には東側の東橋のみが出入口として掛けられていた。ここから、公役を果たすため、あるいは皮革業など生業のために、外部社会とも交流していた。領主としては、譲歩をしてまでも、新地開発のために移転を実現させたかったのであった。

山内氏の案内で実際に、移転後の六条村の地である崇仁地区を歩いた。近世近代の地図に描かれた道や町割りには、今も残されているものがあるということであった。

そして北上しながら、七条新地、さらに六条河原にあった六条村の旧地を、近世近代の地図と現代の地図を見比べながらたどった。歴史の痕跡と、変貌した実状を確かめながら現地を歩くことで、東本願寺のほど近くに、都市開発と厳しい差別に翻弄された地域があったことを痛感した。

おわりに

京都における本願寺の歴史は、一五九一(天正十九)年に豊臣秀吉の命で、大坂天満から堀川六条の地へ移転したことに端を発する。これは東西分派後の西本願寺にあたる。京都の南端部での都市開発が期待されての寺地寄進であろう。またこの地は伏見を介して大坂につながり、秀吉にとって重要な意味があったとみられる。

東西本願寺周辺には、都市開発で移転を繰り返しながら整備された遊廓・新地や被差別部落という周縁社会が形成されていった。また門前に「寺内町」が成立した。東西本願寺にはその領主という側面もある。商工業者が多く住居し、本願寺へ参詣する僧俗も滞在した。

東本願寺寺内町の東側を流れる高瀬川は、豪商・角倉了以が大坂・伏見・京都を河川で結ぶために幕府へ出願して開削された運河で、一六一四(慶長十九)年に完成した。そして七条付近には、「内浜」と呼ばれた、材木などの荷揚げ場が整備された。一八七七(明治十)年に七条停車場(現・JR京都駅)が開業されるまで、京都のターミナルとして機能し、諸商人や日雇い労働者が仕事に従事する場でもあった。

このように東西本願寺の周辺地域は、周縁社会と交通の要所という性格を共存させた歴史を歩んできた。

今回、このような特性を持つ地域を案内してくださった山内氏からは、様々な提言をいただいた。特に印象に残ったのは次の二点である。

一点目は、真宗の道場・寺院を中心に成り立った地域として、六条村の歴史を明らかにしていく必要性である。六条河原にあった六条村に初めて真宗道場が建てられたのは、一六七五(延宝三)年五月末である。その前年四月、鴨川の大水によって、二軒を残して、同村の家や小屋がすべて流されてしまうという災害に見舞われた。そのような中で、「如来様」を安置した道場が、まず必要とされたのである(『諸式留帳』〈『日本庶民生活史料集成』第十四巻、三一書房、一九七一年、六頁〉)。村の人々が真宗の教えといつ出遇ったかは定かでない。けれども、ほど近くに東西本願寺のある環境で、すでに真宗の教えに生きていた人々は、真宗道場を中心として、地域を復興していこうとしたのであった。また東西本願寺が火災に見舞われた際には消防にあたるなど、六条村の人々は本願寺を支えてきた存在でもあった。社会的に差別された人々が、真宗の教えをよりどころとして生活し、道場・寺院を支えてきた意味を考えていきたい。

二点目は、今後のまちづくりについて、崇仁地区の住民だけでなく、周辺地域に住む人々とも一緒に構想していきたいということである。同地区には二〇二三年、京都市立芸術大学が移転してくる予定であり、京都駅東部エリア活性化の一環としても、まちづくり構想が進められている。そして芸大移転後も、柳原銀行記念資料館はそのまま残されるという。都市開発と差別に翻弄されつつも、人々が格闘してきた地域の歴史を語り継ぐシンボルとなっていくことが期待されている。

二〇一九年秋、京都市と東本願寺は、東本願寺門前の緑地帯について、市民緑地として整備することで合意した。にぎわいや憩いの場、さらには防災拠点として整備し、二〇二三年に使用開始を目指している。地域に開かれた境内を目指す今、東本願寺が創建された周辺の地域性を見つめ直したい。

(教学研究所助手・松金直美)

([教研だより(177)]『真宗』2021年4月号より)※役職等は発行時のまま掲載しています