富山市水橋小出にある玉永寺では、地域の方々との結びつきを大切にし、お寺との距離がより近くなるような活動に精力的に取り組んでいます。お手継ぎのご門徒はもとより、「どなたでも参加できますよ」と間口を大きく広げ、多くの方にお寺とのご縁を結ぶ第一歩となる機会を提供しています。今回は玉永寺のたくさんの取り組みの中からいくつかをご紹介します。

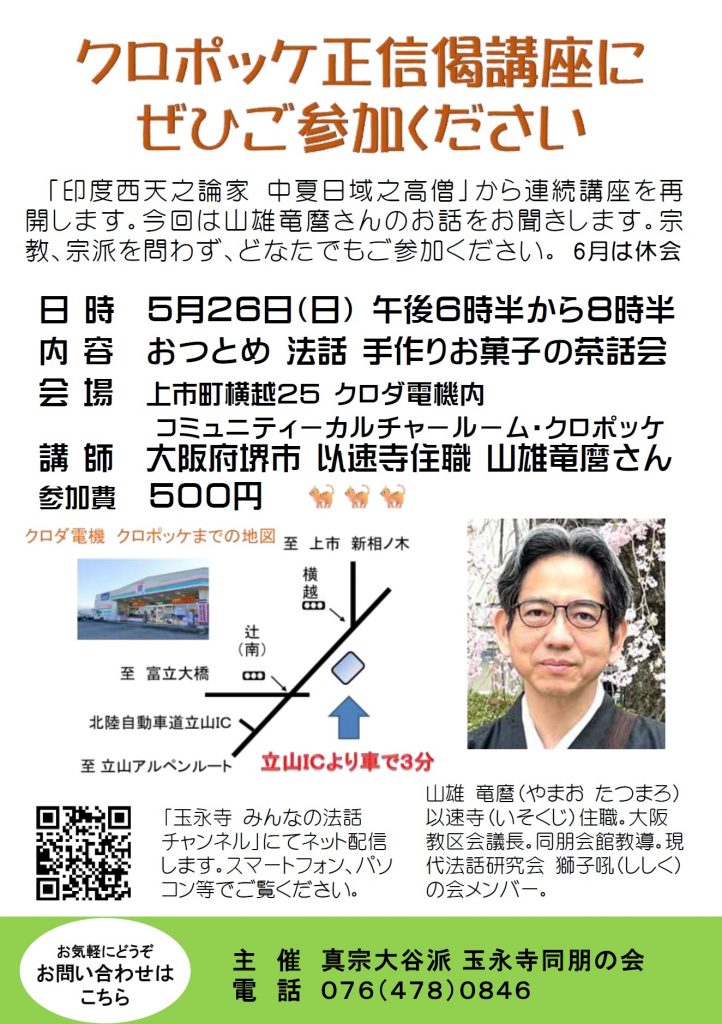

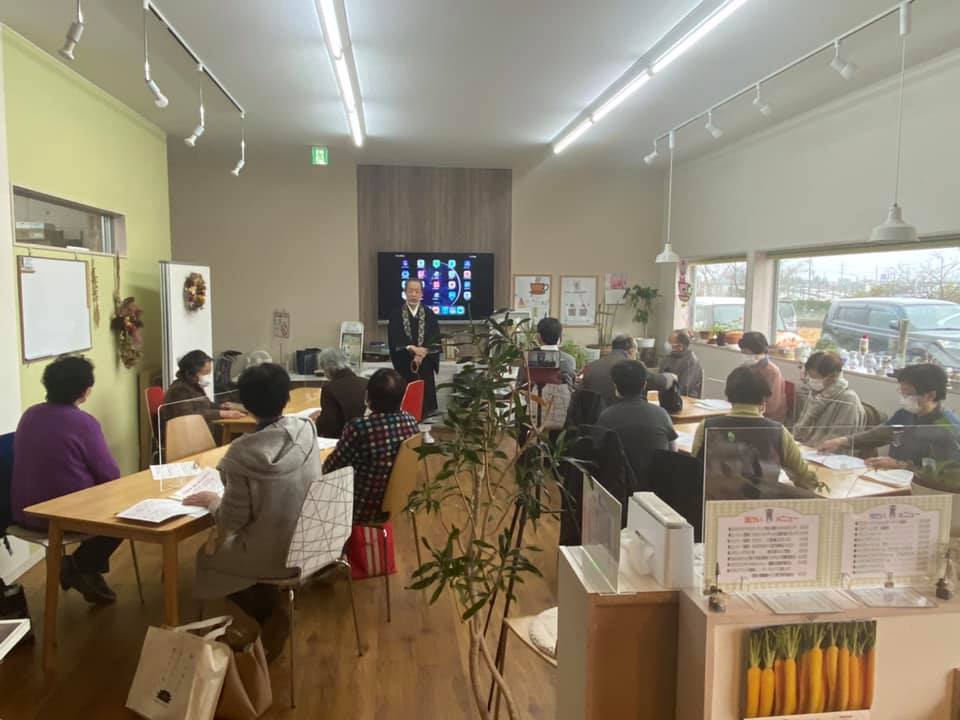

◆クロポッケ聞法会/学習講座~地域のカルチャールームを活用した同朋の会の開催~

クロポッケは、市姫東雲(いちひめしののめ)会の黒田直美代表が家業の「クロダ電機立山インター店」に開設したカルチャールームです。これまでお寺を会場にしていた同朋の会を2016年7月からクロポッケで開催することにしました。ちょうど同地区で定期的に新宗教の法話会が開催されていることに大谷派僧侶として危機感をもっていたことと、もともと玉永寺のお手継ぎのご門徒の数が多い地域であり、お寺まで足を運びにくい方にも気楽に教えにふれていただけることを願ってのことでした。一度参加された方が近所の知り合いにも声をかけてくださり、玉永寺門徒以外の参加者も多くなりました。

また、高速道路のインターチェンジが近いというアクセスのよさから遠方からの参加もあります。「より多くの方に聞法の機会を」という願いが着実に実現しています。クロポッケでの活動が教区内にも広く知られるようになり、小会(近隣寺院の集まり)との共催や教区の災害支援ネットワークとの共催など新たな試みも生まれています。

◆おつとめの会~参詣者とともに法要を勤めたい~

参詣者と一緒に報恩講をお勤めしたいという思いから4年前から毎月おつとめの会を開催しています。月参りやご法事では同朋奉讃でお勤めすることが多いため、三淘の念仏讃になじみの薄い方も増えてきました。そのため練習にもなかなか苦労していますが、参加者の関心は高く、みなさん意欲的にお稽古に励んでいます。

玉永寺報恩講では、会のみなさんに外陣でのお勤めをしていただいています。また、祠堂経では阿弥陀経をお勤めするため、阿弥陀経のお稽古もしています。最近は、おつとめの練習に、法話やおみがき、茶話会を組み合わせるなどして、「会に参加してみたいな」という気持ちが高まるような工夫をしています。

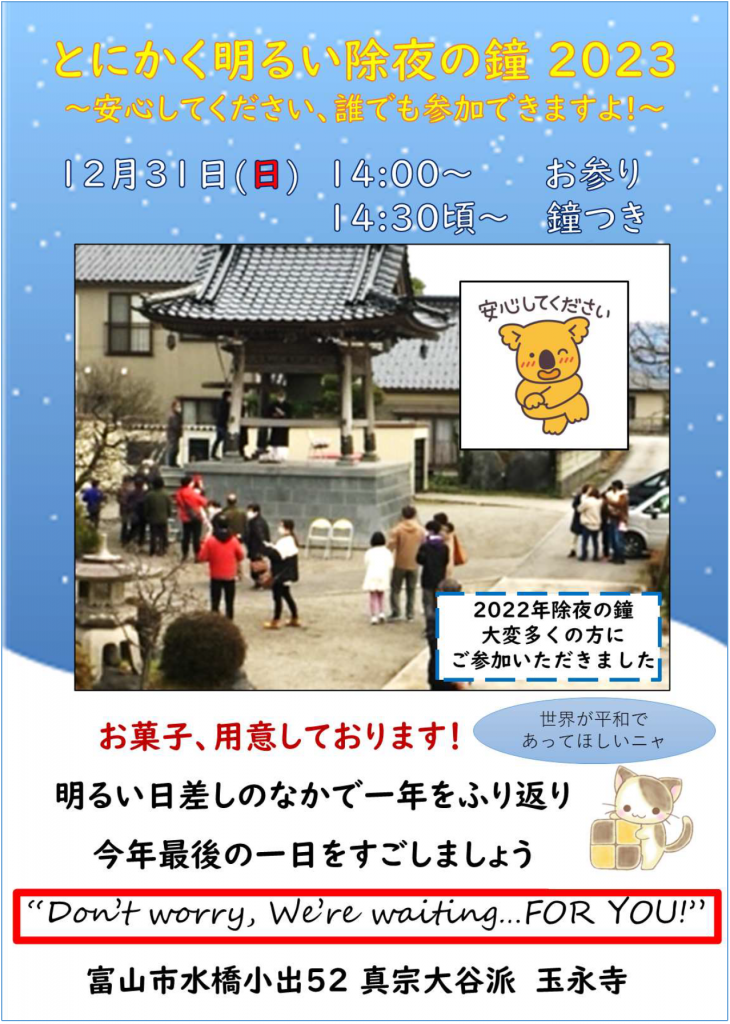

◆とにかく明るい除夜の鐘

2018年から昼間に除夜の鐘を撞くようになりました。住職の石川正穂さんは「参加者に年配の方が多いので夜中の暗さや寒さが心配なのと、恐縮ですが、私共も昼間の方がありがたいという思いがありました」と今の形にしたきっかけをお話になります。昼間に行う除夜の鐘は昨年末で6回目。はじめは驚く方もいらっしゃいましたが、小さな子どもからお年寄りまで、参加のしやすさもあって年々来寺者が増え、すっかり定着した様子です。除夜の鐘に併せてお参りの時間を設け、地域の方に本堂へ身を運んでいただく大切なご縁にもなっています。

◆玉永寺子ども会

玉永寺子ども会は児童クラブの活動場所という役割も担っていました。地元の公立学校は統廃合が進んでいますが、玉永寺子ども会は地域の子どもたちの大切な居場所として存続されます。お勤めや作法の練習の他、友達と一緒に宿題をしたり、親子でボードゲームを楽しんだりと、地域の子どもと保護者の集いの場になっています。コロナや少子化で休会しなければいけない年もありましたが、新入生を加えるなどして現在は再開しています。

副住職の石川慧さんは、「年々子どもの数が減っており、子ども会も小規模なものです。ただ、参加者が少ないことで一人ひとりに関わる時間が増え、お互いを深く理解し合えるよさもあると感じています。子ども会を楽しみにしてくださる方がいる限り、どんなに少人数でも工夫しながら続けていきたいと思っています。」とおっしゃっていました。

■各取り組みをとおして実感している成果と今後の課題について

ご住職と副住職におたずねしたところ、「お手継ぎのご門徒に限定せず広く呼びかけることで、多くの方がお寺と接点をもつようになってくださり、来寺者も増えました。コロナで一時中止していた活動も再開が周知され徐々に参加者が戻ってきたなと感じています。ただ、過去にも活動を長く続ける中でどうしても参加者が固定化するという課題を経験してきたので、いろいろな方により気楽に親しみをもって参加してもらえるよう、活動の内容や名称、ちらしのデザインなどについても、参加者と相談しながらさらに工夫していきたいと考えています」と今後の展望についてお話してくださいました。

(富山教区通信員 庭田龍信)