教えにふれる

読む(⽂章)

- トップページ

- >

- 読む(⽂章)

やさしく親しみやすい短編から読み応えのある長編まで、浄土真宗の教えにふれる読み物を掲載しています。

2024年10月16日

- 【教えにふれる読み物(真宗の生活)】阿弥陀さまの招喚(お招き)

阿弥陀さまの招喚(お招き) 著者:大江憲成(日豊教区觀定寺住職・九州大谷短期大学名誉学長) 「二河白道」(真宗聖典二四八 […]

2024年10月01日

- 【教学研究所コラム 『教行信証』の言葉 ──一人における「立教開宗」】「真・仮を知らざるに由りて、如来広大の恩徳を迷失す」

真・仮を知らざるに由りて、如来広大の恩徳を迷失すく (『真宗聖典 第二版』三七七 […]

2024年10月01日

- 真宗同朋会運動研究班報告 「金子大榮師の没後五十年に向けて」

真宗同朋会運動研究班報告 「金子大榮師の没後五十年に向けて」(名和 達宣 教学研究所所員) 再来年(二〇二六年)は、真宗 […]

2024年10月01日

- 【教学研究所コラム 聞】 「「お前も行ってこい」」

「お前も行ってこい」(松林 至 教学研究所嘱託研究員) 磁石に釘の引かるるままが後の釘を引く これをこれを自信教人信とい […]

2024年09月10日

- 【教えにふれる読み物(今日のことば)】人間は死を抱いて生まれ 死をかかえて成長する

人間は死を抱いて生まれ 死をかかえて成長する 法語の出典:信國 淳 本文著者:宮森忠利(大聖寺教区專光寺衆徒) 「人間は […]

2024年09月04日

- 2024年親鸞聖人讃仰講演会の開催について

11月26日から28日の3日間、毎年開催している親鸞聖人讃仰講演会は、大谷ホールで開催いたします。 ※講演の様子はインタ […]

2024年09月01日

- 【教学研究所コラム 聞】「夕陽のような言葉」

夕陽のような言葉(谷口 愛沙 教学研究所助手) ある女性が、自分自身の日々を書き留めたノートがある。「小山さん」と呼ば […]

2024年09月01日

- 【教学研究所コラム 『教行信証』の言葉 ──一人における「立教開宗」】「煩悩成就の凡夫、生死罪濁の群萌」

煩悩ぼんのう成就じょうじゅの凡夫ぼんぶ、生死しょうじ罪ざい濁じょくの群萌ぐんもう (『真宗 […]

2024年09月01日

- 【報告】 九州教研久留米分室訪問・各教区教学研鑚機関交流会

【報告】九州教研久留米分室訪問・各教区教学研鑚機関交流会 教学研究所では、各教区研鑚機関と相互の理解や課題を共有するた […]

2024年08月22日

- 【教えにふれる読み物(真宗の生活)】全ての人が命輝いて生きる

全ての人が命輝いて生きる 著者:尾畑文正(三重教区泉稱寺前住職・同朋大学名誉教授) もともと阿弥陀仏の本願は全ての命が救 […]

2024年08月01日

- 【教学研究所コラム 『教行信証』の言葉 ──一人における「立教開宗」】「 唯、五逆と誹謗正法を除く」

唯ただ、五ご逆ぎゃくと誹ひ謗ほう正しょう法ぼうを除のぞく (『真宗聖典 第二版』二三八頁) […]

2024年08月01日

- 【教学研究所コラム 聞】「思い込みという自力」

思い込みという自力(新野 和暢 教学研究所嘱託研究員) 〈新年は、めでたいものである〉。それは思い込みであることを私に […]

2024年08月01日

- 生老病死と現代研究班 所内研究会報告 「苦悩する存在、表現する存在」

生老病死と現代研究班 所内研究会報告 「苦悩する存在、表現する存在」(中村 玲太 教学研究所助手) 生老病死と現代研究班 […]

2024年08月01日

- ハンセン病はいま<318>

吐(と)鳳(ほう)忌(き)をお勤めする意義 名古屋教区圓周寺住職 小笠原 英司 はじめに 名古屋教区では、201 […]

2024年07月04日

- 【教えにふれる読み物(今日のことば)】人が何よりも執着せんとするものが自己である

人が何よりも執着せんとするものが自己である 法語の出典:毎田周一 本文著者:東 真行(久留米教区常行寺候補衆徒) 自分探 […]

2024年07月01日

- ハンセン病はいま<317>

小笠原登資料展示室を開くにあたって 名古屋教区圓周寺住職 小笠原 英司 この度、「吐鳳資料展示室」という名で、小 […]

2024年07月01日

- 【教学研究所コラム 聞】「何を伝えようとしているのか」

何を伝えようとしているのか(藤原 智 教学研究所研究員) この社会に教団が存立している意義は、第一に教法をたもち伝えるこ […]

2024年10月16日

- 【教えにふれる読み物(真宗の生活)】阿弥陀さまの招喚(お招き)

阿弥陀さまの招喚(お招き) 著者:大江憲成(日豊教区觀定寺住職・九州大谷短期大学名誉学長) 「二河白道」(真宗聖典二四八 […]

2024年09月13日

- 【教えにふれる読み物(お彼岸)】人生最後の一言

東京教区專福寺 二階堂 行壽 今年、母の十三回忌であった。十二年前、その母の命終前に、これもまた今は亡き父が母と交わした […]

2024年09月10日

- 【教えにふれる読み物(今日のことば)】人間は死を抱いて生まれ 死をかかえて成長する

人間は死を抱いて生まれ 死をかかえて成長する 法語の出典:信國 淳 本文著者:宮森忠利(大聖寺教区專光寺衆徒) 「人間は […]

2024年08月22日

- 【教えにふれる読み物(真宗の生活)】全ての人が命輝いて生きる

全ての人が命輝いて生きる 著者:尾畑文正(三重教区泉稱寺前住職・同朋大学名誉教授) もともと阿弥陀仏の本願は全ての命が救 […]

2024年08月06日

- 【教えにふれる読み物(お盆)】亡き祖父や祖母を想って

亡き祖父や祖母を想って 著者:寺田桃花(九州教区願船寺) 帰命無量寿如来 無量寿如来に帰命し、 南無不可思議光 不可思議 […]

2024年07月04日

- 【教えにふれる読み物(今日のことば)】人が何よりも執着せんとするものが自己である

人が何よりも執着せんとするものが自己である 法語の出典:毎田周一 本文著者:東 真行(久留米教区常行寺候補衆徒) 自分探 […]

2024年06月06日

- 【教えにふれる読み物(今日のことば)】いだかれてありとも 知らずおろかにも われ反抗す 大いなるみ手に

いだかれてありとも 知らずおろかにも われ反抗す 大いなるみ手に 法語の出典:九條武子 本文著者:白山勝久(東京教区西蓮 […]

2024年05月24日

- 【教えにふれる読み物(真宗の生活)】南無阿弥陀仏のいのち

南無阿弥陀仏のいのち 著者:荒山 信(名古屋教区惠林寺住職) 親鸞聖人は縁によって生きる者を「凡夫」と教えてくださってい […]

2024年05月08日

- 【教えにふれる読み物(今日のことば)】お念仏というのは つまり自分が自分に対話する道

お念仏というのは つまり自分が自分に対話する道 法語の出典:曽我量深 本文著者:片山寛隆(三重教区相願寺住職) 「念仏」 […]

2024年04月26日

- 【教えにふれる読み物(今日のことば)】本当のものがわからないと 本当でないものを本当にする

本当のものがわからないと 本当でないものを本当にする 法語の出典:安田理深 本文著者:平野喜之(金沢教区淨專寺住職) こ […]

2024年04月09日

- 【教えにふれる読み物(今日のことば)】生のみが我らにあらず 死もまた我らなり

生のみが我らにあらず 死もまた我らなり 法語の出典:清沢満之 本文著者:西本祐攝(大谷大学准教授。熊本教区正念寺衆徒) […]

2024年03月22日

- 【教えにふれる読み物(真宗の生活)】お念仏とは?

お念仏とは? お念仏を呪文のように思われている方もいるかもしれません。しかし、お念仏は呪文ではありません。お念仏の本来の […]

2024年02月22日

- 【教えにふれる読み物(真宗の生活)】報恩の生活

報恩の生活 著者:海 法龍(東京教区長願寺住職・真宗大谷派首都圏教化推進本部委員) 報恩という生き方のひとつの姿を、ある […]

2024年02月06日

- 【教えにふれる読み物(今日のことば)】悲しみの深さのなかに 真のよろこびがある

悲しみの深さのなかに 真のよろこびがある 法語の出典:瓜生津隆真 本文著者:津垣慶哉(日豊教区正應寺住職) この法語を前 […]

2024年01月23日

- 【教えにふれる読み物(真宗の生活)】「南無」のひと声

「南無」のひと声 著者:狐野秀存(元大谷専修学院長) みなさん、お母さんがおられますね。そのお母さんのお腹の中から「オギ […]

2024年01月11日

- 【教えにふれる読み物(今日のことば)】信心あらんひと むなしく生死にとどまることなし

信心あらんひと むなしく生死にとどまることなし 法語の出典:『一念多念文意』『真宗聖典』544頁 本文著者:福島光哉(大 […]

2023年12月22日

- 【教えにふれる読み物(真宗の生活)】「さわり」によって破られる思い

「さわり」によって破られる思い 著者:宮城 顗 先般亡くなった武満徹さん(一九三〇~一九九六)は、日本の作曲家の中でも特 […]

2024年06月01日

- 【教学研究所コラム 聞】「願え」

願え(中村 玲太 教学研究所助手) 命令文でしか表現できない意志のようなものがある。「急げ悲しみ 翼に変われ/急げ傷跡 […]

2024年05月01日

- 【教学研究所コラム 求生】「震災十三年」

震災十三年(御手洗 隆明 教学研究所研究員) 本年一月一日午後四時十分発災の「令和六年能登半島地震」に被災された皆様に心 […]

2024年05月01日

- 【教学研究所コラム 聞】「 差別の歴史―北海道フィールドワーク― 」

差別の歴史―北海道フィールドワーク― (三池 大地 教学研究所研究員) 東本願寺は日本国家と共にアイヌモシリを侵略し、こ […]

2024年04月01日

- 【教学研究所コラム 求生】「本当の供養」

本当の供養(松下 俊英 教学研究所研究員) 南方スリランカ等に伝わった律蔵に、釈尊が解脱を得られてからの物語が綴られてい […]

2024年04月01日

- 【教学研究所コラム 聞】「名前を呼んでよ」

名前を呼んでよ(名和 達宣 教学研究所所員) 年末に妻子たちとテレビの音楽番組を観ていると、SUPER BEAVERとい […]

2024年03月01日

- 【教学研究所コラム 聞】「気質」

気質かたぎ(藤井 祐介 教学研究所嘱託研究員) 職人技わざという言葉は日常的に用いられているが、職人気質かたぎが話題にな […]

2024年02月01日

- 【教学研究所コラム 聞】「分解と組み立て」

分解と組み立て(松下 俊英 教学研究所研究員) 少年時代、プラモデルやラジコンカーなどを組み立てるのが一番の喜びだった。 […]

2024年01月01日

- 【教学研究所コラム 聞】「穢土に適応する能力」

穢土に適応する能力(難波 教行 教学研究所所員) 「意思疎通ができない障害者は殺した方がいい。」 二〇一六年 […]

2024年01月01日

- 【教学研究所長コラム】生死いづべき道

生死いづべき道(宮下 晴輝) 『歎異抄』第十二条に「われもひとも、生死をはなれんことこそ、諸仏の御本意にておわしませば」 […]

2023年12月01日

- 【教学研究所コラム 聞】「伝統されてきた〝お煤払い〟」

伝統されてきた〝お煤払い〟(松金 直美 教学研究所研究員) 毎年十二月二十日に行われる〝お煤払すすはらい〟は、東西本願寺 […]

2023年11月01日

- 【教学研究所コラム 聞】「ジャータカが語り出したもの」

ジャータカが語り出したもの(宮下 晴輝 教学研究所長) ジャータカとは、仏陀釈尊(五六六―四八六BCE)の過去の生涯の物 […]

2023年10月01日

- 【教学研究所コラム 慶讃テーマ随想】「人類の悲願」

人類の悲願(教学研究所助手・三池大地) 高校生のとき、テレビから流れてくるシリア内戦の映像を観て衝撃を受けた。それまでに […]

2023年10月01日

- 【教学研究所コラム 聞】「お口に合いますか」

お口に合いますか(梶 哲也 教学研究所助手) 四月からこの職に就き、平日は職場近くに一人で住むことになった。一人暮らしは […]

2023年10月01日

- 【教学研究所コラム 求生】「人間の妄念」

人間の妄念(都 真雄 教学研究所助手) 多くの先学から、念仏は個人的な欲望のためにあるのではない、と幾度も教えていただい […]

2023年09月01日

- 【教学研究所コラム 慶讃テーマ随想】「真宗法宝物からの響き」

真宗法宝物からの響き(教学研究所研究員・御手洗隆明) この春、京都国立博物館で開催された「親鸞──生涯と名宝」展は、国宝 […]

2023年09月01日

- 【教学研究所コラム 聞】「記憶の住人」

記憶の住人(木全 琢麿 教学研究所助手) 自分にしか聞こえない声、自分にしか見えない光景を誰しもが持っている。記憶から呼 […]

2023年09月01日

- 【教学研究所コラム 求生】「静かなる学問的情熱を尋ねて」

静かなる学問的情熱を尋ねて(中村 玲太 教学研究所助手) 閉塞するような小さな自己を離れ、広い世界の真理を知的に探究する […]

2023年08月01日

- 【教学研究所コラム 聞】「苦境にある時」

苦境にある時(都 真雄 教学研究所助手) 二年前、マイケル・サンデル氏の『実力も運のうち―能力主義は正義か?―』(早川書 […]

2024年08月01日

- ハンセン病はいま<318>

吐(と)鳳(ほう)忌(き)をお勤めする意義 名古屋教区圓周寺住職 小笠原 英司 はじめに 名古屋教区では、201 […]

2024年07月01日

- ハンセン病はいま<317>

小笠原登資料展示室を開くにあたって 名古屋教区圓周寺住職 小笠原 英司 この度、「吐鳳資料展示室」という名で、小 […]

2024年06月01日

- ハンセン病はいま<316>

座談会「いま 伝えたいこと つないでいくこと」(後) 山陽教区光明寺 玉光 順正 東北教区蓮心寺・「ハンセン懇」委員 本 […]

2024年05月01日

- ハンセン病はいま<315>

座談会「いま 伝えたいこと つないでいくこと」(前) 山陽教区光明寺 玉光 順正 東北教区蓮心寺・「ハンセン懇」委員 […]

2024年04月01日

- ハンセン病はいま<314>

ハンセン病問題に関わって出会った人たちと願い 大阪教区泉勝寺 小松 裕子 交流は私たちがいただくもの 私は奇数月 […]

2024年03月01日

- ハンセン病はいま<313>

多磨全生園真宗報恩会の「今」の姿から見えること 東京教区宗泉寺 旦保 立子 知らず知らず歩いて来た 細く長 […]

2024年02月01日

- ハンセン病はいま<312>

私たちは満開のさくらの会にしよう─東海退所者の会設立 岡崎教区成福寺住職 北條 親善 一、はじめに 2003年7 […]

2024年01月01日

- ハンセン病はいま<311>

「大谷派に期待している、たのみますよ」 岡崎教区成福寺住職 北條 親善 一、初めての療養所訪問 24年前の199 […]

2023年12月01日

- ハンセン病はいま<310>

ハンセン病を問う 下 岡崎教区安樂寺前住職 伊奈 祐諦 一、秘められた叔父の存在 私が叔父伊奈教勝の存在を父から […]

2023年11月01日

- ハンセン病はいま<309>

ハンセン病を問う 上 岡崎教区安樂寺前住職 伊奈 祐諦 一、引き裂かれた家族 私の叔父、伊奈教勝は1943(昭和 […]

2023年10月01日

- ハンセン病はいま<308>

「九州教区ハンセン病問題全国交流大会」から始まる歩み 九州教区ハンセン病問題部会 田中 一成 九州教区では、去る […]

2023年09月01日

- ハンセン病はいま<307>

ひらかれる継承 喫茶さざなみハウス 鑓屋 翔子 ■「さざなみハウス」 国立療養所長島愛生園の中で喫茶店を開業して […]

2023年08月01日

- ハンセン病はいま<306>

長島から発信するということ 長島愛生園歴史館職員 玉田 美紗 「こんにちは! 玉田です」 これは、私がSNS投 […]

2023年07月01日

- ハンセン病はいま<305>

光景の継承~2022年度ハンセン病問題交流研修会報告~ 真宗大谷派ハンセン病問題に関する懇談会委員(小松教区)/小松教区 […]

2023年06月01日

- ハンセン病はいま<304>

病(やみ)棄(す)て ~NAGASHIMAの記憶を映画で繋ぐ~(下) 映画監督 宮﨑 賢 ■コロナ感染症とハンセン […]

2023年05月01日

- ハンセン病はいま<303>

病(やみ)棄(す)て~NAGASHIMAの記憶を映画で繋ぐ~(上) 映画監督 宮﨑 賢 ■ハンセン病問題の取材を始 […]

2023年04月01日

- ハンセン病はいま<302>

撮る人、撮られる人 写真家 八重樫 信之 ■障害のある人 私が撮ったハンセン病回復者の写真を見て、普通の人と変わ […]

2023年03月01日

- ハンセン病はいま<301>

継続から継承へ 解放運動推進本部本部要員 中山 量純 ■「ハンセン病はいま」 1997年1月、「ハンセン病はいま […]

2021年07月25日

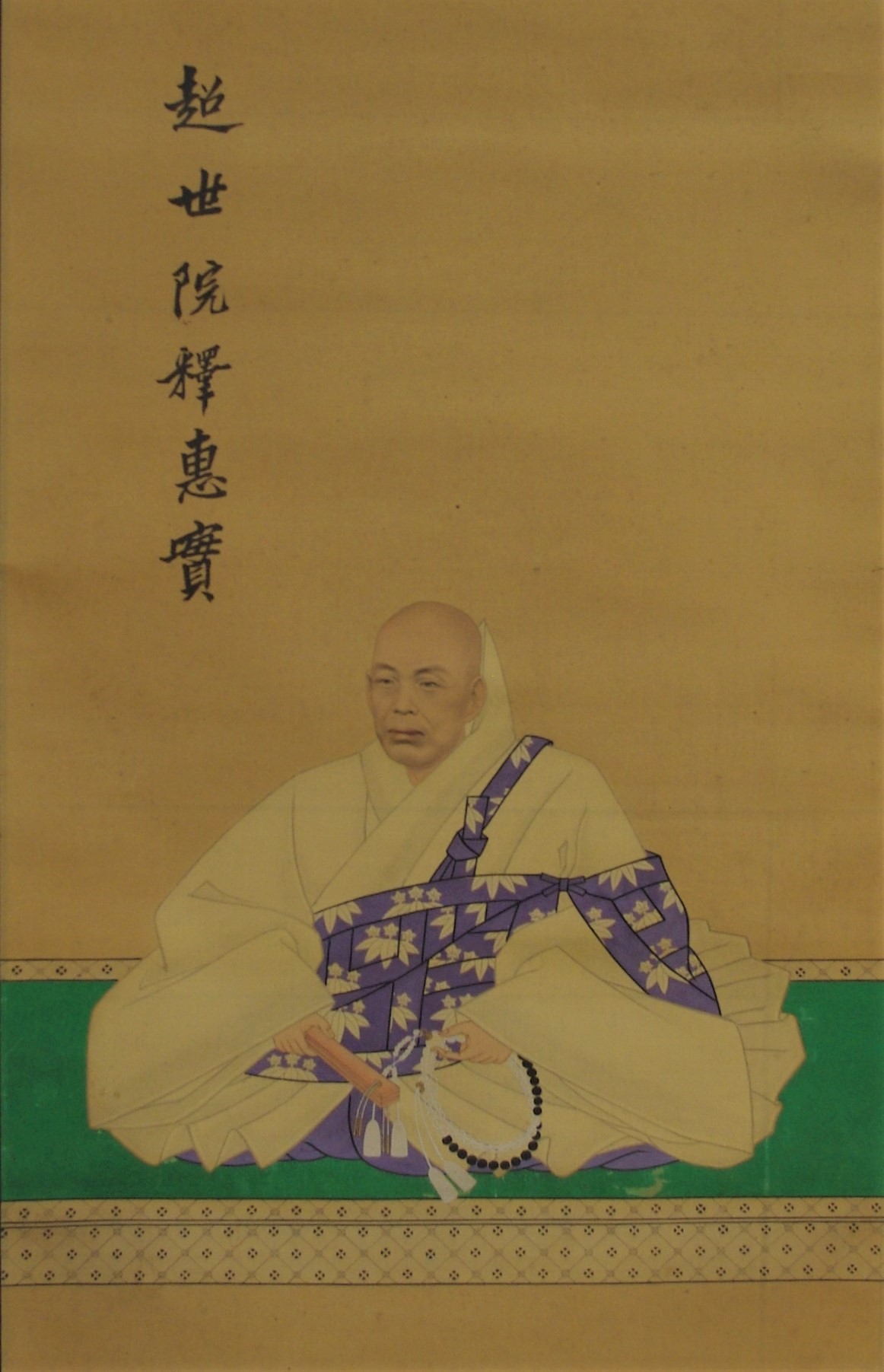

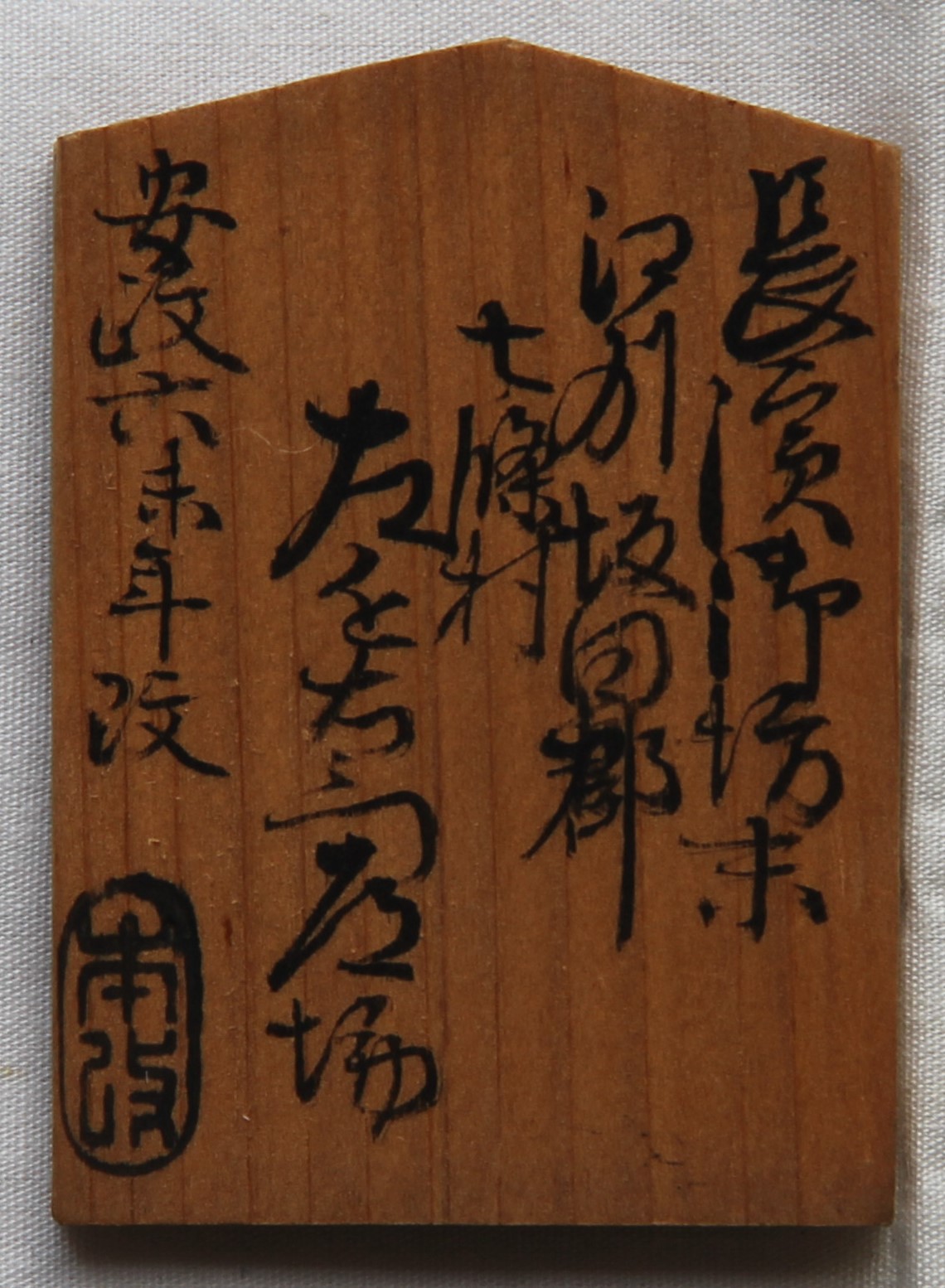

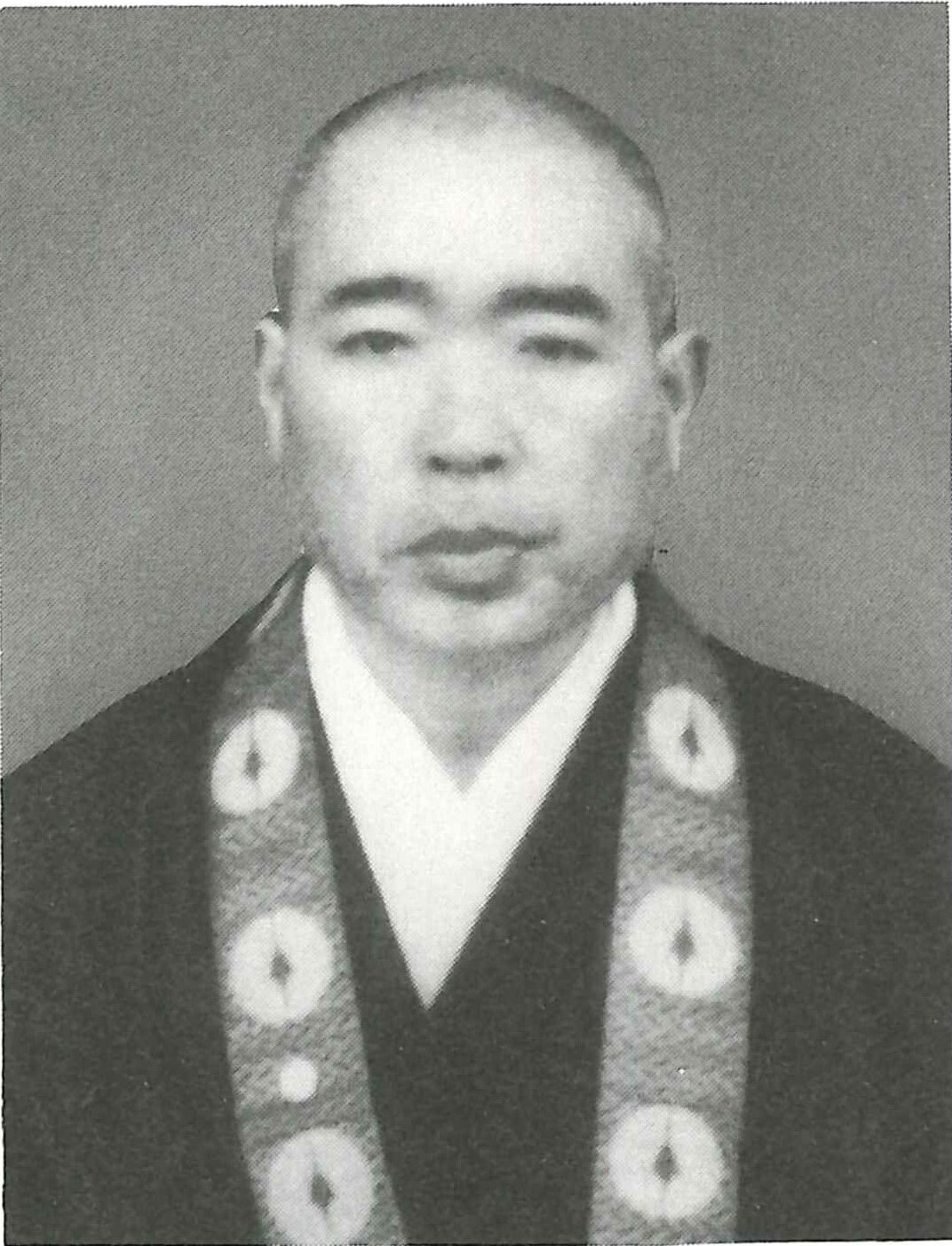

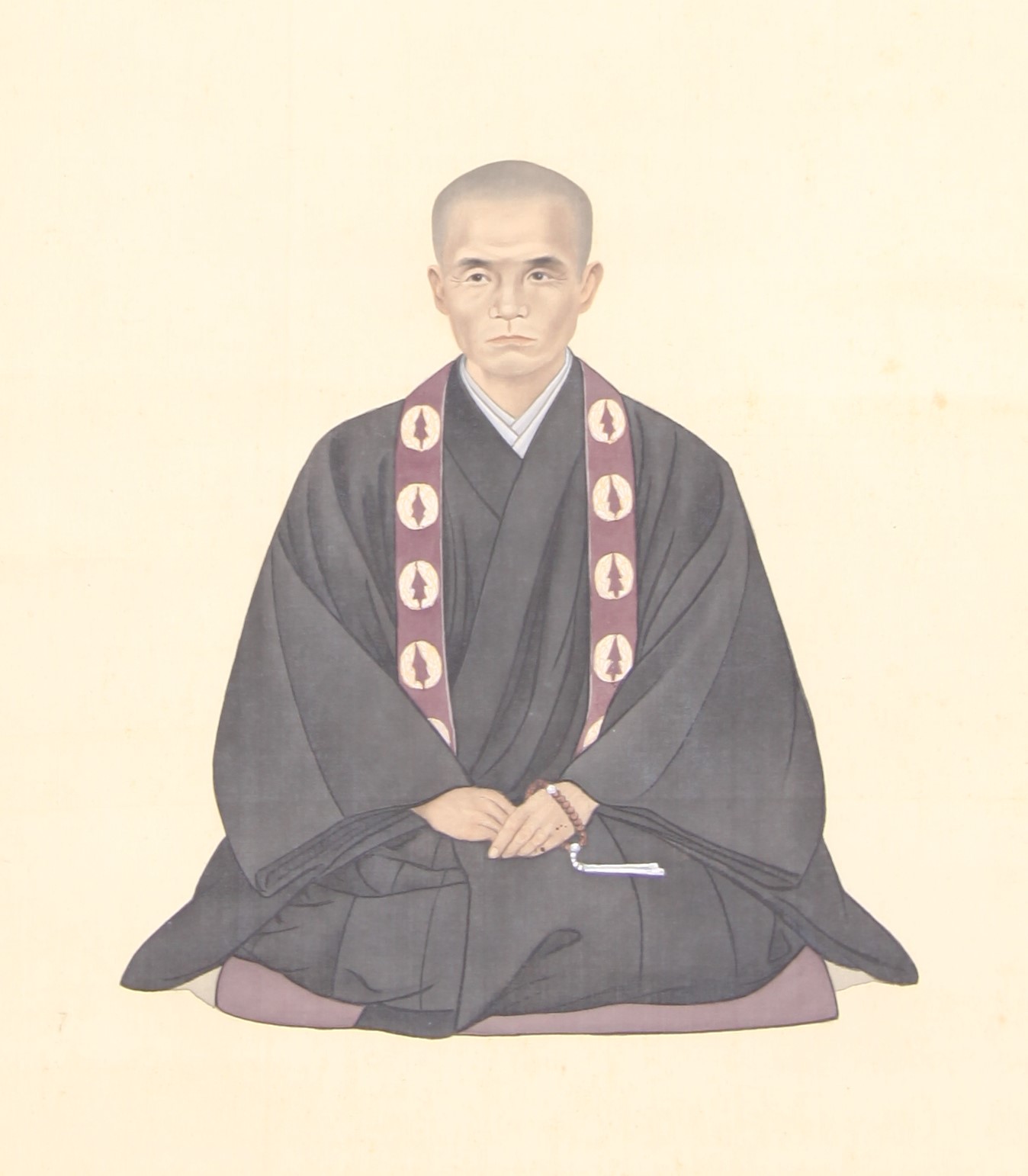

- 真宗人物伝〈33〉乗如上人【すばる】

目次0.0.1 京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から201 […]

2021年06月25日

- 真宗人物伝〈32〉松田甚左衛門【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から20 […]

2021年04月25日

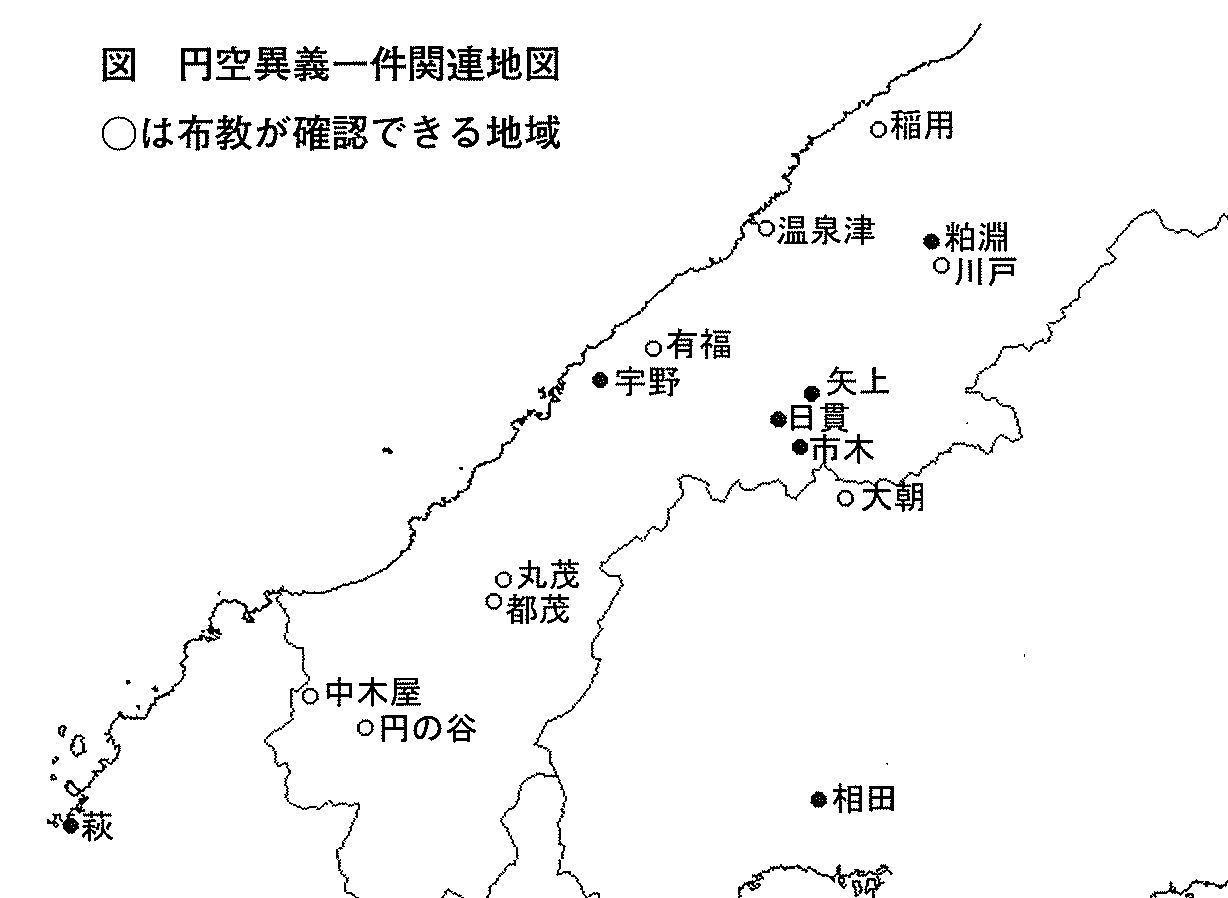

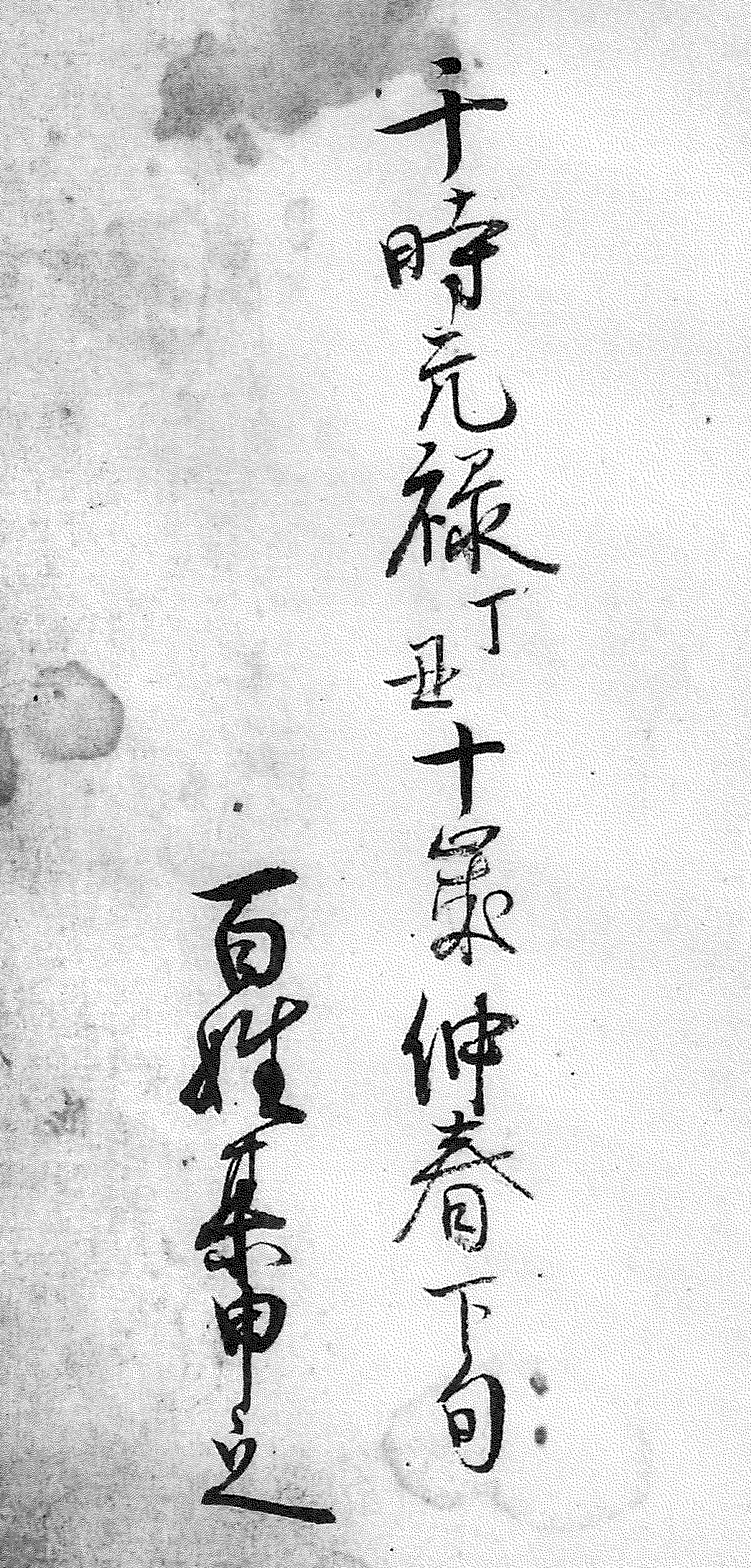

- 真宗人物伝〈31〉長門円空【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から20 […]

2021年03月25日

- 真宗人物伝〈30〉任誓【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から20 […]

2021年02月25日

- 真宗人物伝〈29〉山崎兵藏【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から20 […]

2021年01月25日

- 真宗人物伝〈28〉南伝右ヱ門【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から20 […]

2020年12月25日

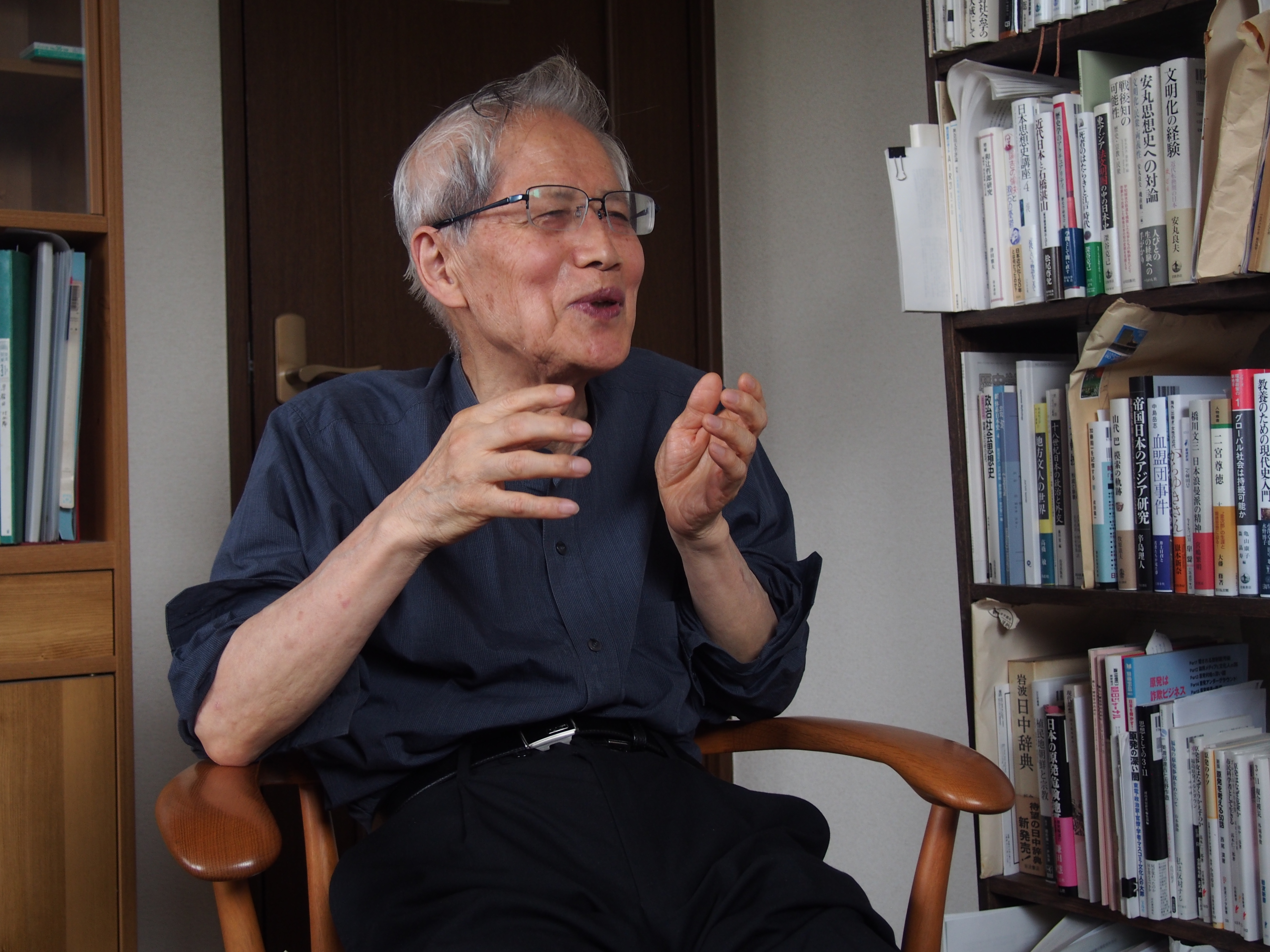

- 真宗人物伝〈27〉安丸良夫【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から20 […]

2020年11月25日

- 真宗人物伝〈26〉円乗院宣明師【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から20 […]

2020年10月25日

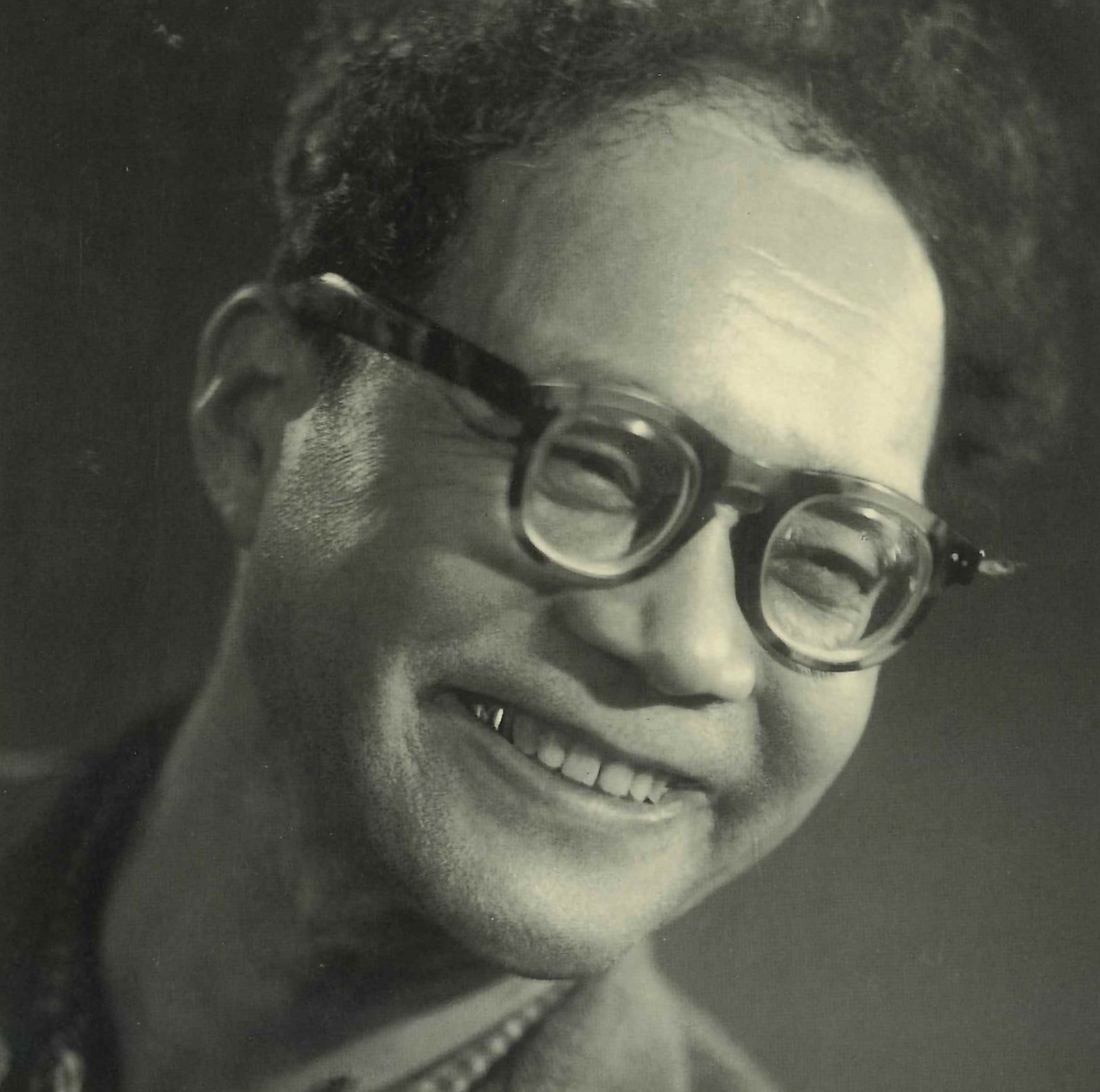

- 真宗人物伝〈25〉棟方志功【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から20 […]

2020年09月30日

- 真宗人物伝〈24〉易行院法海師【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から20 […]

2020年08月25日

- 真宗人物伝〈23〉名苗新十郎【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から20 […]

2020年07月25日

- 真宗人物伝〈22〉大草恵実【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から20 […]

2020年06月25日

- 真宗人物伝 〈21〉七条村道場左近右衛門【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から月1 […]

2020年05月25日

- 真宗人物伝 〈20〉松金憲雄【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から月1 […]

2020年04月25日

- 真宗人物伝〈19〉光遠院恵空師【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から月1 […]

2020年03月25日

- 真宗人物伝〈18〉住田智見【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から月1 […]

2020年02月27日

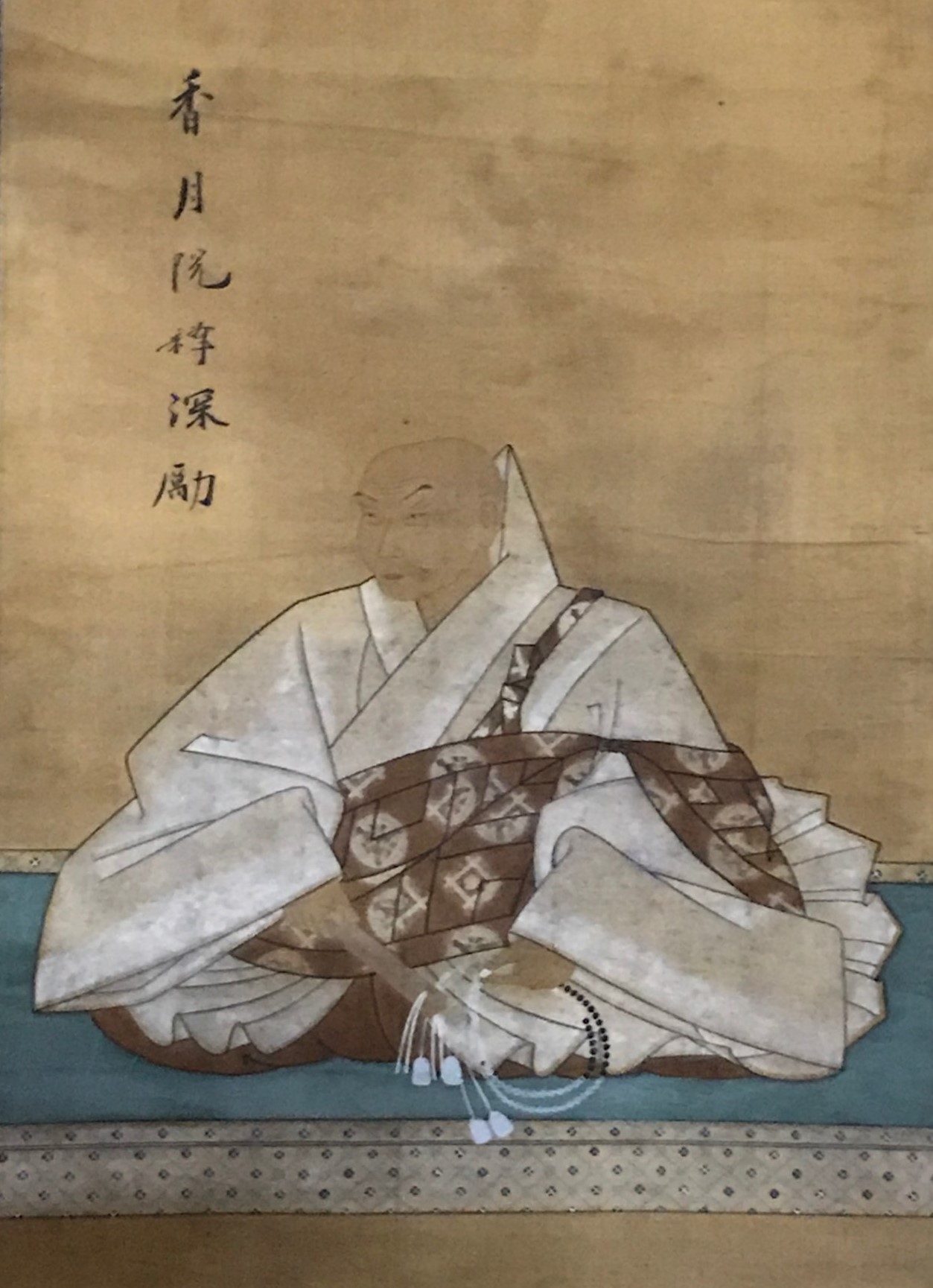

- 真宗人物伝〈17〉香月院深励師【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から月1 […]

2020年01月30日

- 真宗人物伝〈16〉関根仁応【すばる】

目次0.0.1 -京都教区の大谷大学卒業生が中心となって結成された「京都大谷クラブ」では、1956(昭和31)年から月1 […]

2020年01月01日

- 【教学研究所コラム 宗祖の言葉に学ぶ】念仏もうさんとおもいたつこころのおこるとき、すなわち摂取不捨の利益にあずけしめたまうなり

宗祖の言葉に学ぶ 念仏もうさんとおもいたつこころのおこるとき、 すなわち摂取不捨の利益にあずけしめたまうなり。 (『歎異 […]

2015年10月21日

- フリーペーパー『MON』(聞・門)を発行【MON】

真宗本廟(東本願寺)には、国内からだけでなく外国からもたくさん参拝されます。近年外国人参拝者が非常に多くなってきたことか […]

2015年08月24日

- 「正業 ー 正しい行い」 小川一乘著

この度、『正業―正しい行い』(みちしるべ-八正道シリーズ)が、仏教伝道協会から発行されました。著者は、大谷大学元学長・名 […]

2015年07月29日

- 「漫画で読む高木顕明」発行!!

明治時代、和歌山県新宮市で非戦平等を願い続けた僧侶、高木顕明(淨泉寺第12代住職)という方をご存じでしょう […]

2015年06月20日

- 僧伽 私どもは御開山の御同朋です【人権週間ギャラリー】

1922年3月全国水平社は誕生と同時に、東西両本願寺教団に対して「募財拒否」を行っています。部落大衆の「貧困」が理由で […]

2015年06月19日

- 法難 国を問う【人権週間ギャラリー】

宗祖親鸞聖人七百回御遠忌法要の円成を期として発示された教書に基づき、1962年に真宗同朋会運動は始まりました。戦後の日 […]

2015年06月18日

- 改憲問題と真宗(下)~真宗門徒が選ぶべき憲法は本願国家宣言~・平川 宗信【南御堂】

武力でなく本願力恃み 日本国憲法は、前文第二段で、次のように宣言しています。 【日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互 […]

2015年06月18日

- 改憲問題と真宗(上)~本願に願われた世界を目指し~・平川 宗信【南御堂】

改憲すれば別の国家に このところ、改憲の動きが活発化しています。自由民主党は、一昨年4月に「日本国憲法改正草案」(以下、 […]

2015年06月17日

- 糾弾 大いなる悲しみと願い【人権週間ギャラリー】

「あんた人間忘れたんどこで忘れたん、人間忘れたん」 19 8 9年5月22日、東本願寺白書院で行なわれた、部落解放同盟 […]

2015年05月30日

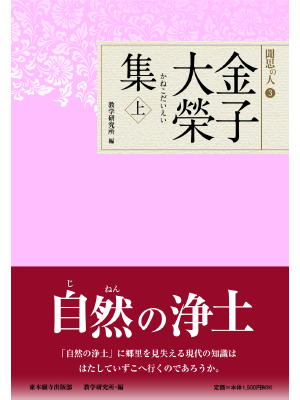

- 人間と自己【金子大榮集】

先年、北海道である青年に仏教をわかりやすくと要求されて、「何よりもわかりやすいことは、自分も死ぬ人間の一人である」と書い […]

2015年05月28日

- ひとしずくの心【『親鸞の詩が聞こえる―エッセンス正信偈―

一冊の本が静かなブームを呼んでいる。題名は『ハチドリのひとしずく』。それは南アメリカの先住民に伝わる小さな物語から始まる […]

2015年05月27日

- 供養ってなに?【「なぜ?」からはじまる歎異抄】

〈歎異抄(第五条)〉 一 親(しん)鸞(らん)は父(ぶ)母(も)の孝(きょう)養(よう)のためとて、一(いっ)返(ぺん) […]

2015年05月26日

- お墓~先だっていかれた方と出遇う場~【真宗の仏事】

墳(ふん)墓(ぼ)の地といえば、そこには先祖のお墓があり、やがて自分もそこに納められる場所として、また先祖のさまざまな恩 […]

2015年05月25日

- 念仏の人に遇い、念仏申すわが身に遇う・藤谷 純子【心に響く法話シリーズCD】

自分の存在の重さに押し潰されそうになり、ある夜フラフラと信國(のぶ くに)淳(あつし)先生のお宅を訪ねていました。お部屋 […]

2015年05月25日

- 本願とは【ひだ御坊】

私たちは、自分の物差しで周りと自分とを比較して生きている。そのため、常に状況に振り回されて、自分だけ出遅れたり取り残され […]

2015年05月22日

- なぜ悲しみを悲しみきれないのか【仏教の視点から】

鴨(かもの)長(ちょう)明(めい)の『方(ほう)丈(じょう)記(き)』には、一一八五(元暦(げん りゃく)二)年に起きた […]

2015年05月21日

- 自分の思いどおりにならないと生きていることが喜べない・中川皓三郎【伝道ブックス】

ある東京のお医者さんが、次のようなことを新聞に書いておられました。 大学受験ということで、一所懸命、夜遅くまで勉強してい […]

2015年05月20日

- 仏壇と塵箱・廣瀬 杲【真宗生活入門講座】

あるお寺の掲示伝道板に、こういう言葉が書いてありました。 「仏壇と塵(ちり)箱(ばこ)を見れば、その家の家風がわかる」 […]